King Kong Rhino × Venice Biennale 2017

在第57屆威尼斯雙年展這座全球最具歷史與藝術權威性的舞台上,台灣藝術家施力仁以系列作品《金鋼再現》隆重登場,成為當屆展覽中最受矚目的東方創作者之一。他以一頭頭鏡面不銹鋼犀牛,喚醒人們對自然、文明與未來的深層省思,並透過鋒利造型與宏偉尺度,將東方精神融入當代雕塑語彙,展現台灣藝術的獨特高度與文化厚度。

本次展覽共涵蓋三大展區,分別為戶外廣場展區「綠園城堡 Giardino della Marinaressa」、以及位於本博宮 Palazzo Bembo 的兩間主題展間,依循「生」、「死」之主題軸線,呈現施力仁對人類命運與地球未來的藝術辯證。

【展區一|綠園城堡 Giardino della Marinaressa】

鏡面鋼甲直指蒼穹,8.88公尺的《金鋼犀牛》於威尼斯海濱昂首佇立。作品採用不銹鋼鍛造技法,猶如金字塔般以宏偉的建築比例,彰顯文化的穩固與精神的永恆。雕塑高舉的鈦金犀角,鋒芒直衝雲際,象徵信仰、勇氣與超越的力量。鏡面折射出威尼斯的藍天與流雲,使觀眾如同行走在鏡像與現實交錯的邊界。施力仁以此作回應中國古代帝王陵寢中的石犀傳統,並以當代金屬工藝將其轉化為現代城市的文化標誌。3噸重的巨大體量,呼應唐代高祖李淵陵前6噸石犀的歷史傳承,展現跨越千年的文明對話。

【展區二|Palazzo Bembo|主題展間《金鋼再現》「生」的意象】

步入本博宮的第一展廳,整體空間以義大利番茄紅覆蓋牆面與地面,象徵生命的熱度與躍動。正中央設置一件如神殿般聚光的裝置,《金鋼獸首》及圖騰駐足於圖騰形框線中央,散發出宇宙能量的輻射感。展廳內展出多件不同造型與色彩的犀牛雕塑,包括彩鈦版、裝甲版與繽紛色彩風格犀牛,每一件作品不僅展現材質處理的極致,也反映藝術家對「文化機械化」的觀察與詮釋。這些犀牛既具科技感的未來外型,也蘊藏人類性格的隱喻,彷彿是進入後人類時代後,人與獸、機器與情感之間的新型存在。

【展區三|Palazzo Bembo|主題展間《生生不息》「死」的沉思】

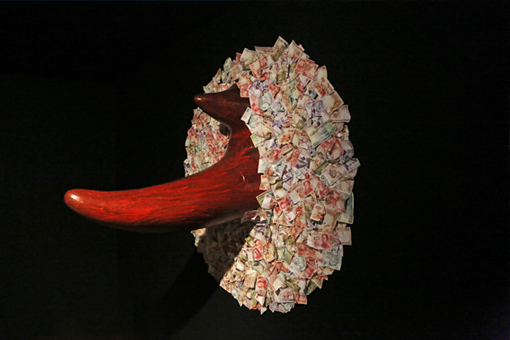

由炫光紅進入無光黑,第二展間如同文明深處的潛意識。牆壁與空間沉入深沉的黑,觀眾在昏暗中僅能依賴雕塑所投射的燈光與聲響前進。主裝置《生生不息》以巨型犀牛角斜插於滿地金錢堆中,血液由角尖滴落,匯成紅色溪流。一頭幼年犀牛雕塑《犀牛仔》站立在對面,仰望著高牆般的角與錢堆,牠落寞地哭泣,周圍則響起槍聲與啜泣交織的聲音,觸發觀眾深層情緒。

施力仁藉此控訴人類對自然的掠奪與無情,並質疑在無限索取與物質崇拜下,文明是否已然站在崩潰的臨界點。此廳不僅是死亡的凝視,也是一場靈魂的審判。

【藝術語彙與文化哲思】

犀牛,在施力仁筆下不只是動物原型,更是一種圖騰、一種象徵性的語言。它承載中國古文化對天地、命運、神靈的想像,也映照當代社會對科技與資本暴力的焦慮。他將「犀牛」形塑為超越時間的精神符號,融合哥德式尖塔的垂直性、未來派雕塑的機械感與東方宗教美學的氣場,使之成為具有紀念碑性質的「公共思想雕塑」。從大型不鏽鋼鏡面結構,到指紋般的犀角圖紋,施力仁試圖「定格」時間,將歷史、記憶與精神封存於造型之中。他強調,鏡面是用來折射的不只是景物,而是觀者本身——觀者的處境、記憶、情感,皆在鏡面中獲得回響。

藝術即命運的回聲

《金鋼再現》在威尼斯雙年展上的展出,帶來東方哲學與西方當代藝術的文化交會。施力仁藉由犀牛,講述了一個關於生命、文明、靈魂與未來的史詩敘事。他讓藝術不再只是觀賞的對象,而是共鳴的現場;不只是形式的展現,更是精神的顯影。

當我們站在《金鋼犀牛》面前,我們不是在觀看一頭犀牛,而是在凝視自己所身處的時代,以及我們共同面對的命運。